2025.10.15

お役立ち情報

これで寒暖差による子どもの体調不良が激減!保育園でできる3つの対策!

季節の変わり目、朝晩は冷えるけど日中は汗ばむなんて日も少なくありませんね。寒暖差や急激な温度変化で、体調を崩す子どもが増える時期でもあります。ではなぜ、子どもたちは体調不良になってしまうのか。防ぐにはどうすればいいのか。体調悪化の気配が見えたらどう対処すべきか。専門的な知見を交えて詳しく解説していきます。

子どもは自律神経が不安定で体温調節機能が未熟

子どもは急に暑くなると体内に熱がこもりやすく、逆に急に冷え込むとすぐに体が冷えてしまいます。大人は発汗や血管の収縮・拡張などによって自然に体温調節できますが、子どもたちはそうはいきません。

体温調節を司るのは自律神経ですが、子どもは大人ほど自律神経が安定していないので、うまく体温調節ができません。つまり体の体温調節機能が未熟なんです。

最近は暖かい室内と寒い浴室などの温度差によるお年寄りのヒートショックも増えていますね。血圧の急上昇が原因とされていますが、これも自律神経の衰えによって血管の収縮・拡張機能が低下することに因るそうです。

さらに乾燥がウイルスへの抵抗力を弱めてしまう

空気が乾燥すると鼻やのどの粘膜も乾燥します。粘膜は字の通り「粘りのある膜」。潤いのある粘膜はウイルスを吸着して体内への侵入を防ぎますが、乾燥するとウイルスを捕まえられません。

だから風邪などの感染症にかかりやすく、鼻水が出る子、微熱のある子、体がだるいという子が増えてくるのです。

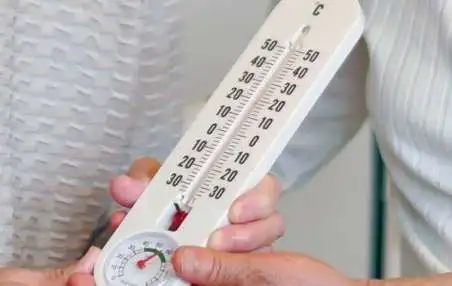

<対策1>室内外の温度差は8℃以内、湿度は50〜60%に

一般に室内外の温度差は「8℃以内」に抑えることが推奨されています。ただし外が15℃なら室内を23℃に、という意味ではありません。あくまで「以内」なので、5℃差の20℃で快適ならそれで十分。「8℃以上の差にならないように」というのを目安にするのがいいと思います。

また湿度管理も重要です。湿度が低いと粘膜の乾燥を引き起こします。逆に高すぎるとカビやダニが発生しやすくなります。除湿機・加湿器なども使って「50%〜60%」に保つことが大事です。もちろん定期的な換気で、ウイルスが滞留しにくい環境をつくることもお忘れなく。

<対策2>一枚脱ぐ・羽織るも、子どもの体温調整の助けに

ただ子どもたちは「冷えるから1枚着よう」と自分で判断できません。そこで大事なのが保育士の観察眼と声かけです。夕方冷え込んできたとき、体を動かす活動をした後、子どもたちの顔色や発汗量なども見て、「寒いからこれ着ておこうか」「暑いから一枚、脱いじゃおっか」というように。そのひとことが自分で体温調整を意識するきっかけにもなります。

ここでは保護者の協力も欠かせません。例えば冷えそうな日はカーディガンやパーカーなど「もう1枚」を持参してもらうようお願いしましょう。その際、肌着、薄手のシャツ、上着という組み合わせが体温調節にいいことも説明しましょう。上着は羽織りやすい前開きのものが便利ですね。

<対策3>水分補給、特に食事中の摂取が大事

暑い・寒いに関係なく、食事中の水分補給は消化を助け、体内の水分バランスを保ちます。涼しくなるとどうしても飲む量が減りますが、空気が乾燥する冬に向けては、いつも以上に適度な水分補給に気を遣わないといけません。消化不良による体の不調、粘膜の乾燥を防ぐためにも重要ですから。

体調不良に気づいたら迅速な初期対応と保護者への連絡

休める場所に移動させたら、次は迅速な初期対応。特に熱中症でも発熱でも、熱が高く顔が赤い場合は水分補給と体の冷却が必要です。冷却は、衣服を緩める、汗を拭く、濡れタオルや冷却シートで太い血管が通るところ(首筋・脇の下・足の付け根など)を冷やす、といった手順を覚えておきましょう。

保護者への連絡は余計な心配をかけないように落ち着いたトーンで、いまの体温、具体的な症状、施した初期対応を事実に基づいて伝えましょう。その上でお迎えのタイミング、病院受診の必要性なども、保護者と一緒に冷静に判断していきましょう。

初期対応も連絡も「冷静に」「迅速に」がポイント。でも落ちついて急ぐって難しいですよね。だから基礎的な知識が重要なんです。知っていれば慌てることはない。分かっていればすぐ行動できる。そのために今回の解説が役立つと嬉しいです。

短大の幼児教育学科を卒業後、兵庫県で私立幼稚園での幼稚園教諭からスタート。その後、大阪府北摂の公立保育所と私立認可保育所で保育士として勤務。豊富な保育経験・スキルを有する。現在は、保育学生や保育士が安心して働ける環境を実現する活動を株式会社ワークプロジェクトで実践。保育ポリシーは「保育の正解はこどもが決める」。